1989 – Das Jahr, in dem sich alles veränderte

1989 war das Jahr, in dem alles ins Wanken geriet. Ich wuchs mit der Vorstellung auf, dass es zwei deutsche Staaten gibt – eine unumstößliche Tatsache, so selbstverständlich wie der Lauf der Jahreszeiten. Und dann, plötzlich, fiel die Mauer. Eine Weltordnung löste sich auf, und eine neue, unbekannte Realität trat an ihre Stelle.

Die Wiedervereinigung stand nicht nur politisch im Raum, sondern hinterfragte mein bisheriges Verständnis und stellte meine bisherigen Vorstellungen von gesellschaftlicher Realität und politischer Ordnung infrage. Ich wollte diesen gewaltigen Umbruch begreifen. Aber wie?

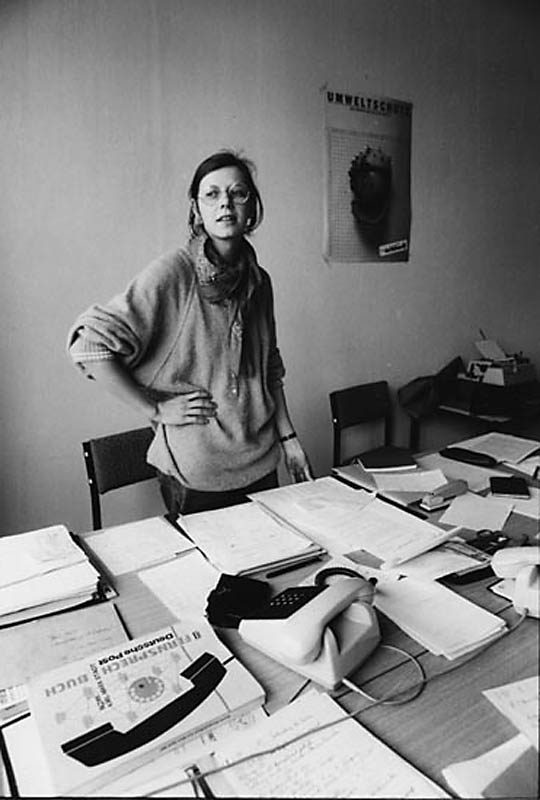

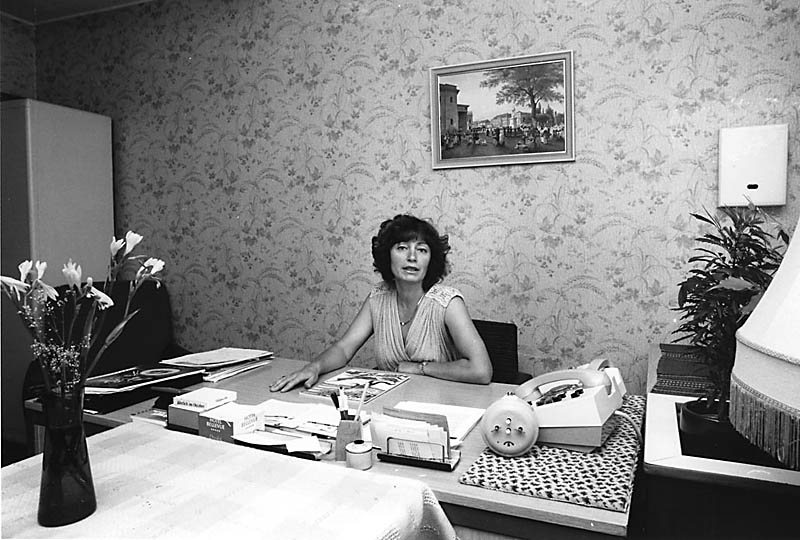

Wie lässt sich ein solcher Wandel in Worte fassen? Mit Bildern. Die Fotografie war schon immer mein Medium, um Welt und Wandel zu erfassen, mich der Realität anzunähern, sie zu deuten und verständlich zu machen. Also entschied ich mich dafür, ein Porträtprojekt in Chemnitz umzusetzen. Ich fotografierte analog mit meiner Kleinbildkamera in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß prägt bis heute meine Bildsprache und ermöglicht mir, die Klarheit und Authentizität, die ich anstrebe, einzufangen.

Damals, 1990, war ich Studentin an der Universität in Essen, studierte Kommunikationsdesign und bekam ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung, die auch meine Idee einer Reportage in Chemnitz finanziell unterstützte.

Meine erste Reise nach Chemnitz – Eine Stadt in Grau

Im März 1990 fuhr ich zum ersten Mal nach Chemnitz. Ich erinnere mich genau an meine ersten Eindrücke: Chemnitz war grau. Die Fassaden, die Straßen, der Himmel – alles schien von einem bleiernen Farbton überzogen.

Es gab kaum Blumen oder Grünflächen, kaum sichtbares Leben auf den Straßen. Keine Straßencafés, keine flanierenden Menschen. Es war, als würde sich das Leben hinter verschlossenen Türen abspielen. Diese Stadt wirkte auf mich schweigsam, als hielte sie den Atem an. Vielleicht, weil ihre Bewohner:innen gerade dabei waren, ihre eigene Welt neu zu verhandeln.

Ich hatte das Glück, bereits vor meiner Reise wertvolle Kontakte zu knüpfen. Anfang 1990 war eine Frauendelegation des „Runden Tisches“ aus Chemnitz zu Gast in Düsseldorf. Chemnitz und Düsseldorf waren Partnerstädte, und dieses Treffen ermöglichte es mir, Frauen kennenzulernen, die in dieser Übergangszeit aktiv waren.

Der „Runde Tisch“ war damals ein bedeutendes Gremium der Friedlichen Revolution. Gegründet am 14. Dezember 1989, brachte er Vertreter der alten DDR-Institutionen mit neuen politischen Kräften zusammen, um einen friedlichen Übergang zur Demokratie zu gestalten.

Als ich schließlich im März 1990 in Chemnitz ankam, verbrachte ich zwei Wochen damit, Frauen in ihrem Alltag zu fotografieren – an Arbeitsplätzen, die es bald nicht mehr geben sollte. Ich hielt Momente fest, die bald Geschichte sein würden, ohne es zu ahnen.

Am 18. März 1990 fanden die ersten freien Volkskammerwahlen statt – ein historischer Wendepunkt, den ich unmittelbar miterlebte.

Vier Monate später, im Juli 1990 fuhr ich erneut nach Chemnitz und bemerkte sofort, dass sich das Stadtbild bereits deutlich verändert hatte. Ich hatte erwartet, dass sich vieles verändert hatte – aber das Tempo des Wandels übertraf meine Vorstellungen. Noch im März waren die Straßen von Trabants und Wartburgs geprägt gewesen, deren Geschwindigkeit begrenzt war. Jetzt raste der Wandel durch die Straßen – buchstäblich. Dieser erschien mir unvorsichtig und übermütig und so empfand ich diesen Wandel als bezeichnend für die zunehmende Dynamik, aber auch für eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die Teil dieser neuen Zeit zu werden schien. Die Atmosphäre hatte sich insgesamt verändert; Unsicherheit und eine wachsende Spannung lagen in der Luft.

Am 22. Juli 1990 beschloss die neu gewählte Volkskammer die Einführung der Länderstruktur nach westdeutschem Vorbild. Die bisherigen 14 Bezirke wurden aufgelöst, fünf neue Länder geschaffen: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit jedem Schritt in Richtung Einheit wurde die Entfremdung zwischen Vergangenheit und Zukunft größer.

Doch wirklich bewusst wurde mir erst viel später, welche unwiederbringlichen Momente ich dokumentiert hatte. Ich war oft fassungslos angesichts der Erwartungen und Hoffnungen, die mit der Wiedervereinigung verbunden waren. Sie erschienen mir romantischer und naiver, als es die Realität erlauben würde.

Die Geschichte der Ausstellung – Von Düsseldorf nach Chemnitz und darüber hinaus

Die Fotografien, die ich 1990 in Chemnitz machte, wurden im September desselben Jahres erstmals im Düsseldorfer Rathaus ausgestellt. Zwei Jahre später, im April 1992, dann in der Schalterhalle der Stadtsparkasse Chemnitz – eine Institution, die auch die Produktion eines begleitenden Buches unterstützte.

Doch damit war es nicht getan. Die Ausstellung wanderte weiter, wurde an mindestens zehn weiteren Orten präsentiert, darunter im Jahr 2000 in der Staatskanzlei NRW, und war 2020 Teil meiner Retrospektive.

Bereits 2005 wurde von Chemnitzer Seite der Wunsch an mich herangetragen, die Ausstellung noch einmal in der Stadt zu präsentieren. Als ich bei der damaligen Vernissage einige der Frauen wiedertraf, wurde mir bewusst, wie tiefgreifend sich ihr Leben und die Stadt verändert hatten. Neben Wiedersehensfreude begegnete mir auch unverhohlene Skepsis. In manchen Blicken lag eine spürbare Distanz – fast so, als wäre ich nicht mehr dieselbe Person wie vor 15 Jahren, sondern nun Teil oder sogar Komplizin jenes Systems, das manche Hoffnungen enttäuscht hatte. Ich wusste, dass ich nicht verantwortlich war für die Enttäuschungen der Wiedervereinigung.

Aber ich wusste auch: Ich hatte meine Erfahrungen mit dem Kapitalismus bereits gemacht – sie erst jetzt. Diese irritierende Wahrnehmung schmerzte mich. Schließlich war ich nicht verantwortlich für die Enttäuschungen, die sie erfahren hatten.

Als ich erfuhr, dass Chemnitz 2025 Europäische Kulturhauptstadt werden würde, spürte ich, dass jetzt der richtige Moment gekommen war, die Ausstellung erneut nach Chemnitz zu bringen. Die Idee, 35 Jahre nach ihrem Entstehen, die Fotografien und Begegnungen neu zu betrachten und mit dem heutigen Chemnitz in einen Dialog zu setzen, ließ mich nicht mehr los. Ich schrieb Mails, knüpfte neue Kontakte, führte Gespräche – und hatte Erfolg.

Diese erneute Ausstellung ist für mich weit mehr als nur eine Rückschau – sie ist eine bewusste Brücke zur Gegenwart.

Dieses Projekt bedeutet für mich mehr als nur eine Ausstellung. Es ist eine Zeitreise, eine intensive Auseinandersetzung mit meiner eigenen Entwicklung und ein erneutes Erleben eines einzigartigen historischen Moments. Die Frauen von damals, die Fotografien, die Stadt Chemnitz – sie alle kehren in mein Leben zurück und laden mich ein, noch einmal hinzusehen.

Vielleicht liegt darin die Essenz meiner Arbeit: Nicht bloß das Festhalten eines Moments, sondern das Entdecken verborgener Brücken zwischen damals und jetzt, zwischen den Frauen und mir, zwischen den Hoffnungen von einst und dem, was die Realität daraus gemacht hat.

Diese Ausstellung soll aber nicht allein meine Perspektive zeigen. Es wäre wunderbar, wenn die Frauen von damals ihre Geschichten fortschreiben würden und ich einige ihre Stimmen aufnehmen könnte. So würde diese Ausstellung zu einem Dialograum führen, in dem Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerungen und Erfahrungen miteinander sprechen.

Am 1. April 2025 öffnet sich für mich ein neues Kapitel in einer Geschichte, die ich vor 35 Jahren begonnen habe. Möglich wird dies aktuell wieder einmal durch das großzügige Sponsoring der Stadtsparkasse Chemnitz, wofür ich sehr dankbar bin.